기획재정부 1차관과 금융위원회 부위원장을 지낸 정통 관료인 김용범(사진) 해시드오픈리서치 대표가 법정통화와 연동된 스테이블코인이 글로벌 통화 권력을 재편하고 있어 디지털 시대의 국가 전략을 새로 써야 한다고 지적했다. 국내 은행들이 뒤늦게 원화 스테이블코인 발행에 착수한 가운데 스테이블코인 발행을 위한 법적·제도적 준비를 서둘러야 한다는 뜻이다. ★본지 4월 24일자 1·5면 참조

김 대표는 1일 서울경제신문과의 통화에서 “국내 은행과 기술기업들이 원화 스테이블코인 발행 문제로 고민이 크다”며 “스테이블코인을 찍을 수 있는 법적 근거부터 빨리 만들어야 한다”고 강조했다.

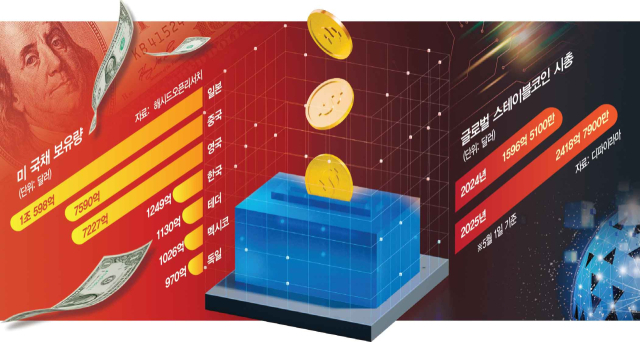

스테이블코인은 달러 같은 법정화폐와 1대1로 가치를 고정한 가상자산이다. 미 의회는 2월 ‘지니어스 액트’라는 이름의 스테이블코인 관련 법안을 발의하고 발행사가 준비금 전부를 현금과 미 국채, 은행 요구불예금으로 준비하도록 했다. 미국 테더는 달러 스테이블코인 USDT를 발행하고 있다. 일본은 은행 중심으로 허용한 상태다. 홍콩은 규제 샌드박스를 통해 스테이블코인 실험을 허용 중이다. 하지만 한국은 스테이블코인 발행 경쟁에서 나 홀로 뒤처져 있다.

그는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “스테이블코인은 더 이상 금융 서비스의 혁신이 아니라 통화구조 자체를 다시 쓰는 작업”이라며 “스테이블코인은 더 이상 실험이 아니고 통화 권력의 재편이며 디지털 시대의 국가 전략”이라고 강조했다.

김 대표는 테더를 대표 사례로 들었다. 그는 “루나 사태와 디파이 붕괴, FTX 파산 등에도 테더는 무너지지 않았다”며 “지난해 1분기 테더는 약 45억 달러의 순이익을 기록했고 그 중 10억 달러 이상은 미국 국채 이자 수익”이라고 전했다. 김 대표는 이어 “테더의 미 국채 보유 규모는 약 1100억 달러로 한국이나 독일의 국채 보유량과 맞먹는다”며 “사실상 중견 금융국가급 존재다. (테더가 성공하면서) 페이팔은 자체 달러 스테이블코인을 발행했고 비자와 마스터카드는 결제 시스템을 도입했다”고 덧붙였다.

이 같은 스테이블코인 생태계 확산은 개별 기업에 상당한 이점을 준다는 게 김 대표의 판단이다. 그는 스테이블코인 발행 시 △고객의 자금이 플랫폼 내 머무름 △준비자산(미 국채 등)에서 이자 수익 발생 △거래수수료·유동성 운용수익 가능 △자체 경제 생태계 설계 등의 장점이 있다고 봤다. 김 대표는 “만약 한국이 제도화 없이 계속 뒤처진다면 외국에서 발행된 스테이블코인이 국내 고객 기반을 잠식하는 시나리오가 가능하다”며 “예를 들어 미국 기업이 발행한 원화 연동 스테이블코인이 글로벌 커머스나 게임 플랫폼에서 결제 수단으로 채택되면 그 순간부터 디지털 경제에서 쓰이는 화폐는 원화가 아니라 미국 발행 디지털 통화가 되는 셈”이라고 설명했다.

이는 통화 주권을 해외에 뺏기는 결과를 낳을 수 있다는 것이다. 그는 “지금 (원화 스테이블코인을) 설계하지 않으면 디지털 원화를 해외에서 역수입하는 날이 올 수도 있다”며 “디지털 통화 질서는 움직이기 시작했고 이제는 뛰어들어 지키느냐 아니면 지켜보다 뺏기느냐의 싸움만 남았다”고 주장했다. 김 대표는 또 “우리는 통화를 소비하는 시대를 지나 이제 통화를 설계하는 시대에 들어섰다”며 원화 스테이블코인을 최대한 빨리 도입해야 한다고 거듭 강조했다.

- 신중섭 기자

![[단독] 원화 스테이블코인 '은행·테크 연합군' 먼저 허용](https://newsimg.sedaily.com/2026/01/05/2K76OYC7PZ_6_s.png)

![[단독]원화코인 안정성에 방점…거래소 해킹땐 매출액 10% 과징금](https://newsimg.sedaily.com/2026/01/05/2K76PLTEBG_2_s.jpg)

![비트코인 9만1000달러 안착…투자심리 3달만에 '중립' 전환 [디센터 시황]](https://newsimg.sedaily.com/2026/01/05/2K76N550Z6_1_s.png)

![비트코인 아냐…한국인이 가장 사랑한 '이 코인'은 [코주부]](https://newsimg.sedaily.com/2026/01/02/2K75A56SQI_3_s.jpg)

![비트코인 8만8천달러 박스권…"연말 반등" vs "추가 조정" [디센터 시황]](https://newsimg.sedaily.com/2025/12/22/2H1TU3YMBP_1_s.png)

![비트코인 8만 7000달러대 강세…리밸런싱 수요 주목[디센터 시황]](https://newsimg.sedaily.com/2025/12/17/2H1RJLO6GV_1_s.png)